第24期NGOカレッジ開催レポート(第1回:2月15日)

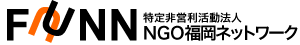

2025年2月15日に第24期NGOカレッジ『身近なものから「知る」「学ぶ」国際協力』の第一回「スマホから知る「わたしとアフリカのつながり」」を福岡市国際会館で開催しました。

当日は高校生から大学生、教育関係者やNPO関係者の方と幅広い世代の方にご参加いただきました。ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

開催した第一回の様子を現在FUNNでインターンシップとして関わっており、今回のNGOカレッジの運営にも携わっている大学生の笠原さん、加藤さんが開催レポートまとめたのでご紹介します。

① 笠原健さん

インターン生として一時的にFUNNで活動しております、笠原健と申します。今回は第24期NGOカレッジ『身近なものから「知る」「学ぶ」国際協力』に参加させていただきました。自分にとっては初めてのNカレであり、とても貴重な経験をさせていただきました。

今回は『スマホから考える世界・私・SDGs』という題で講演が行われました。国際協力に関心を持っている大学一年生とその保護者の方、市内の大学に勤務されている方、そして英語に関する職業を志す高校二年生の方など、世代も背景も異なる様々な方々が一堂に会しており、ワークショップや講演を通して各々の関心のもと学びを深めるための良い機会になったと思います。

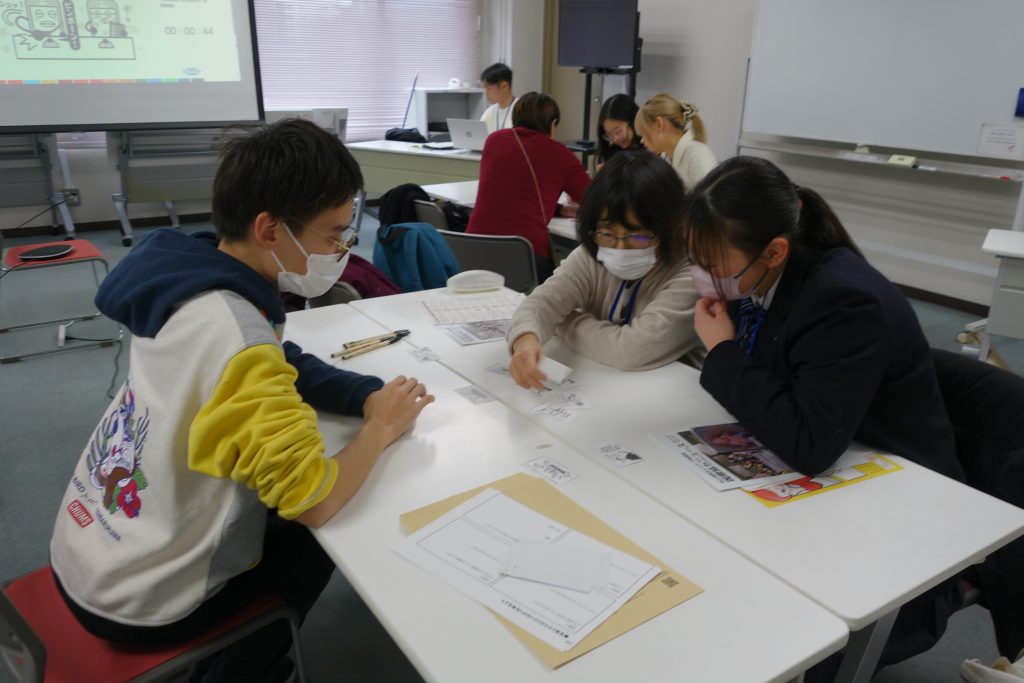

はじめの挨拶を終えた後、前半ではFUNNの塩塚さん主導でワークショップが行われました。ここではグループワークを行いながらスマホに利用されているレアメタルについて理解を深めました。スマホの材料となる鉱石が採掘されてからスマホに加工されて消費者のもとに渡り、古くなったスマホが捨てられるまでの過程が描かれている数枚のカードの並べ替えや、レアメタルであるタンタルが加工されてスマホの一部として日本で販売されるまでの距離を当てるクイズなど様々なワークを行いましたが、その中でも自分が特に印象に残っているのは鉱石の採掘作業、森の中にいるゴリラ、悲しげな表情の子供を撮影した三枚の写真を見て考えたことを共有するワークです。グループごとに考えを共有したのち発表する場面では、悲しげな表情をする子供たちは児童労働に参加させられている子たちなのではという意見が出たのち、子供たちは小さい隙間にも入りやすいため採掘現場で労働させられることがしばしばあるといったことや、子供は雇用主と対等に交渉することが難しく大人の良いように搾取されがちであるといったことまで話が広がり児童労働に関して視野を広げることが出来ました。すべてのワークが終わった後の全体共有の場面でも言及されましたが、自分が高校を卒業する前までは金などのレアメタルがどこで生産され、何に使われているかといったことは学びましたが、生産され消費者に渡るまでの過程でどのような問題が起っているかを学ぶことはあまり無かったと記憶しています。自分は高校社会科の教員になることを目指して現在勉強に励んでいますが、自分が教員として授業をする際にも話すことが出来るように今回学んだことをさらに深めたいと思いました。

後半では認定NPO法人テラ・ルネッサンスに勤務されている伊藤さんにZOOMにて講和をしていただきました。前半の内容を踏まえてレアメタルの一つであるタンタルを取り巻く問題についてお話を伺い、コンゴでの紛争や国民の生活の実態などについて現地を映した写真や動画を見ながら学びました。コンゴでの紛争は戦後最大級の被害を出しているとされています。しかしあまり報道されておらず、コンゴでの紛争について一般人の知る機会が少ないことから「忘れられた紛争」ともいわれているそうです。お話を伺って自分が一番驚いたのは、紛争に直接参加していない一般の死者が紛争によって直接殺害された方の何倍も多いということです。紛争によって食料の獲得が難しくなり餓死する方や、マラリア・下痢などの病気によって死亡する方が特に多いと伊藤さんは語っておられました。また、レアメタルの産出によりコンゴに武器や資金が継続的に入って物質的に紛争可能になること、紛争を煽るような情報が共有されることなど、紛争が続いている原因は必ずしも政治的なものではないということも知りました。ここから学んだことは、紛争を無くすことは難しいが紛争によって亡くなる人を減らすことは自分たちにも出来るということです。伊藤さんは紛争によって多くの人がなくなっているという事実を他者に共有することも、紛争の被害を少なくすることに寄与するとおっしゃっていました。自分も今回学んだことをまずは身近な人から伝えていき、徐々に広げていきたいと考えました。

意見共有の場面では自分以外にも学生の参加者全員が発表していました。意欲的な人が多かったのももちろんですが、学生が発表しやすい雰囲気があったことも相俟って全員が発表できたのだと思います。発展途上国では学校にも行けない子たちが大勢いる中、意欲があれば学びたいだけ学べる環境にいることに感謝し今後はより一層勉強に励もうと思います。

② 加藤渚 さん

インターン活動の一環として参加させていただきました加藤渚です。

第24回NGOカレッジ『身近なものから「知る」「学ぶ」国際協力』の第1回目のテーマは『スマホから知る「わたしとアフリカのつながり」』でした。初めてNGOカレッジに参加したため躓くこともありましたが高校生から大人の方まで様々な年代、背景、経験をされている方々に参加していただいたためとても有意義な時間を過ごすことができました。

初めにアイスブレイクを行ったことでその後のワークショップ中や休憩中も積極的に会話をして学びを深めることができました。前半のワークショップではDEARさんの教材を使用して、スマホの中にあるレアメタルに注目したワークショップを行いました。グループワークを中心にスマホが私たち消費者の手に渡るまでの工程をカードで並べ替えたり、3枚の写真から何を読み取ることができるのか、どのような背景があるのかを話し合い全体で共有したり、レアメタル採掘からスマホになるまでどのくらいの距離が必要なのかなどを行いました。後半のワークショップでは認定NPO法人テラ・ルネッサンスさんから伊藤あかりさんにお越しいただき、コンゴ民主共和国で採掘できる鉱物によって引き起こされている紛争や国民の生活についてお話をしていただきました。

前半では、スマホの中にあるコンデンサという電化製品には欠かせない「タンタル」というレアメタルについてのワークショップを行いました。前半のワークショップの中で私が特に印象に残っていることは、紛争鉱物について知り、どう思ったか私たちは何ができるのかを話し合ったワークです。まず、鉱物紛争とはスズやタンタル、タングステン、金などのレアメタルの採掘や取引から生まれた利益が武装勢力の手元に渡り、紛争の資金源となっているということです。コンゴには、世界の半分のタンタルが存在するため、危険をはらんだ現場で装備もない中タンタルを採掘しているという現状あります。生活資金を得るために、危険な現場で低賃金長時間労働で働かされています。また、鉱物を採掘するために山や森が切り開かれてしまい住処を奪われてしまった希少生物や、紛争によって親をなくしてしまった悲しげな表情のこどもが存在しています。これらは武装勢力による紛争の資金調達のために強制させられている悲惨な現状です。これらの現状や鉱物紛争について知って、紛争によって被害を被った人は大勢いるのに対し、紛争によって利益を得るのは一部の富裕層のみという残酷な状況があるという意見や、スマホの需要は下がることはなくこれからも上がり続け、タンタルは今後さらに必要となるということから間接的にも自分も紛争に加担しているとうことになるがという意見も上がりました。しかし、加担しているかもしれないからと言って、スマホを今日から使わないという生活をすることができないというジレンマがあるため、私たち出来ることとしてスマホを長く使い続けたりリサイクルなどで回収したりして、貴重な資源を再利用していくべきであるという結果がでました。スマホにレアメタルが使用されているということは学校で習ったが、実際にどのような現場でレアメタルが採掘されているか、悲惨な労働現場と当たり前で身近なスマホが関係しているということを学べる機会がなかったためとても勉強になったし、この現状を自分の周りにも伝えることで認知を広め、学びを深めていきたいと思いました。

後半のワークショップでは、伊藤さんからコンゴの現状やNPO法人テラ・ルネッサンス行っている支援について職員の方が現地で撮影した写真や映像を見ながらお話していただきました。後半のワークショップで特に印象に残ったことは、紛争による死亡者のうち、9割が間接的な理由だということ、マラリアによって亡くなった50万人のうち10%は今後で亡くなっているということです。私は紛争で亡くなった方の原因は武装勢力からの攻撃によって亡くなった方が大多数だと思っていましたが、実際は敵からの攻撃によって亡くなったのは約1割であり、残りの9割は攻撃などで亡くなったのではなく食料や水を調達できずに亡くなったり、薬にアクセスできなくなって病気によって亡くなる方が多いことを初めて知ることができました。日本では現在、紛争はなくお腹がすいたら近くに食べ物を手に入れることができてしまうため、食べ物を手に入れることができずに空腹で亡くなるということは想像を絶するし考えるだけでも苦しい状況だと思いました。また、マラリアによる死亡者のうちの10%がコンゴで亡くなっているという事実を聞いて、すでに治療薬があるがそれにアクセスできなく、紛争によってさらにアクセスが遠のくと考えると、コンゴがどのくらい悲惨な状況なのかを表しているのだと感じました。日本では当たり前のことが他の国々では当たり前ではないため今の“普通”の日常に感謝しなければならないと感じました。

今回の初めてのNGOカレッジを通して、来てくださった人とともに勉強しディスカッションしたことはとても有意義な時間を過ごすことができたと感じます。参加者の皆さんが発言を積極的にしてくださったため想定以上に盛り上がり様々な知識や解釈を得ることができました。今回の反省を次回のNGOカレッジに活かし、来てくださった人がいい時間だったと思っていただけるように動いていきたいと思います。

さいごに

今回、講座実施にあたって認定NPO法人開発教育協会(DEAR) さんのワークショップ教材を活用させていただきました。また実際のNGOの活動事例紹介を認定NPO法人テラ・ルネッサンス 職員の伊藤あかりさんより、リモートで講演いただきました。この場を借りて御礼を申し上げます。この度はありがとうございました。

また、認定NPO法人テラ・ルネッサンスさんでは今回のNGOカレッジ内の事例紹介でコンゴ民主共和国の活動をご紹介いただきました。

そのコンゴでは、先週より紛争が激化し、現地住民が危険にさらされています。

テラ・ルネッサンスさんでは、緊急人道支援実施のためのクラウドファンディングを開始しました。

ぜひご協力をお願いいたします。

\緊急人道支援のためのクラウドファンディング実施中/

コンゴ紛争で危機迫る「いのち」を守るために

コンゴ民主共和国東部での反政府武装勢力M23の武力侵攻を受け、

私たちの事務所のあるブカブ市も、M23に制圧されました。

一人でも多くの命と暮らしを守るために、

被害を受けている方々への緊急人道支援を速やかに実施します。

そのためには、資金が必要です。

どうか私たちの活動を寄付という形でご支援いただけないでしょうか。

詳細・ご寄付はこちら:https://readyfor.jp/projects/peaceforcongo

NGOや国際協力に関すること、お気軽にお問い合わせください。092-405-9870受付時間 13:00-18:00 [ 日・祝日・月曜日除く ]

お問い合わせはこちら